虐童事件 | 除了愤怒,父母必须知道这些

凯叔说:

被朋友圈刷屏的幼儿园虐童事件,看完之后:愤怒!心痛!

然后焦虑:幼儿园每天发生了什么,孩子是怎样度过的?

但是,大人越急,孩子越说不出来。

你可以和孩子一起玩一个游戏:家长扮演小朋友,宝贝扮演老师。用不了多一会儿,你就知道了,老师对待宝贝的方式。

我是强按着心中的愤怒写下这篇文章的。

是的,昨天一天,携程幼儿园一则令人震惊的虐童事件又刷屏了我们的朋友圈。看新闻的整个过程,我浑身都在发抖。眼前反复闪现的,都是孩子们那稚嫩、惊恐却又无能为力的小小的样子!

这是事发幼儿园调出的发生在11月1日的视频显示。视频显示,老师给一个女孩换衣服,可是突然就将孩子书包扔到地上,还把孩子推倒撞到了椅子上。

很快,这位老师再次像拎小动物一样拎起孩子,紧紧地夹到两腿中间,并粗暴地扯掉孩子的外套。全程,旁边的老师都无动于衷。

这是11月3日的视频显示。老师往几个孩子嘴里塞入了不明食物。随后孩子开始哭,但老师完全不予理睬。紧接着,老师把一个小男孩径直拎到教室的另外一个孤零零的角落,令人心疼的是,小男孩一动不动地杵在那里,完全不敢动弹!

后来有家长指出,老师当时给孩子喂的是芥末!!!

若不是有敏锐的家长发现情况不对,不知道这些孩子还要忍受这种虐待到何时?他们还那么小!不会说,不知道如何说,甚至不敢说!

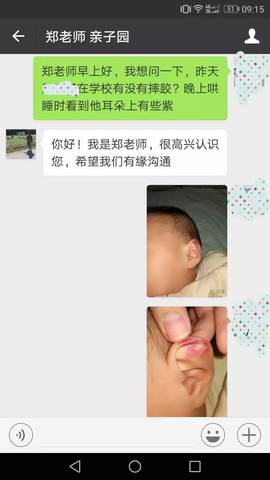

就在昨天深夜,一位受害者儿童家长,在知乎上含泪整理出下面这些详细的消息:11月1日正式入园,11月3日家长就发现了孩子身体上异常:

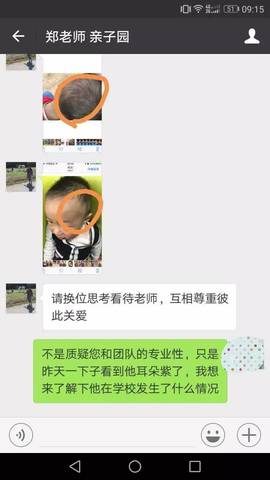

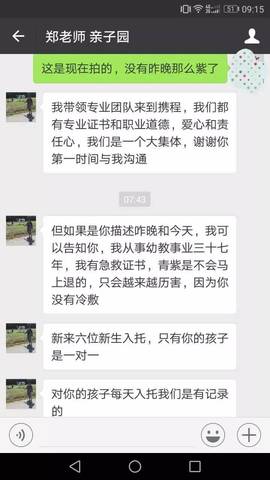

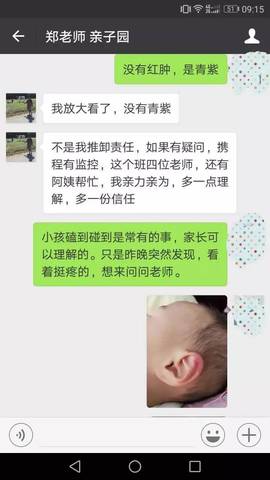

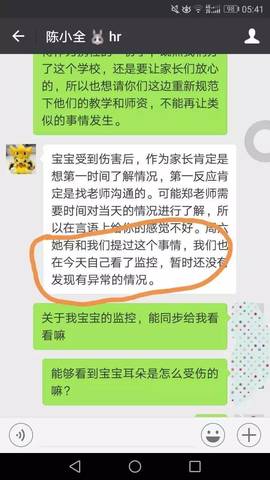

发现异常后,家长第一时间跟校方沟通,以下是聊天截屏:

当天下午3点孩子外公外婆带孩子去找校方沟通,仍然遭到搪塞。

直到携程出面,经过了整整两个小时的等待后,焦心的家长才看到孩子入园3天的完整视频。只看了一部分,孩子妈妈和外公外婆就完全失控了!自己捧在手心的宝贝,却被人恐吓、殴打、关进监控盲区、被塞芥末,甚至喷清洁剂(消毒水)!

关键是,不止一个孩子遭到这般对待,这分明是一起经过计算的、有组织的故意虐待!而且,要命的是,这样的虐待行为并不是第一天出现,想一想,都觉得不寒而栗!

所有这些细节,我都是含着眼泪看完的。据说下面这张图是涉事教师在忏悔。

然而,你跪得容易,孩子的伤害却已经造成,该如何弥补?

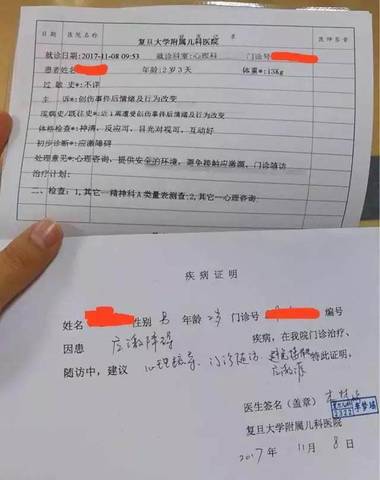

一位受害者家长晒出孩子的检查结果,检查单子上清晰写着四个字:应激障碍。

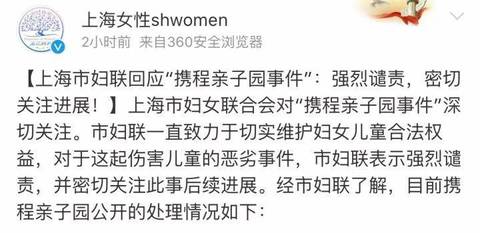

就目前最新消息,11月9日凌晨,针对“携程亲子园虐待儿童”事件,上海妇联凌晨发布微博回应,表示该事件的处理情况是:处理相关人员,积极与家长沟通 、道歉,加强园方管理。

最可悲的是,这种虐童事件,早已不是第一次发生!

2013年,河北燕郊一所规模最大的幼儿园,两名家长分别在孩子身上发现针眼和刀痕。很快,不止一个孩子跟家长有这样的对话:“妈妈你知道什么是‘尿骚’吗?”孩子告诉妈妈,除了用针扎,老师还逼孩子喝尿、吃鼻屎!”

2012年,浙江温岭蓝孔雀幼儿园,20岁的女老师因为一个视频一夜成名。视频中,她双手揪住一名男童的耳朵,把他拎了起来,男童双脚离地大约有20厘米,双耳支撑全身的重量使他的脸看起来都变了形,疼痛使他张大了嘴,哇哇大哭起来。然而这位年轻女老师对之不理不睬,还让同班老师帮她拍照。做出所有这一切理由只是“为了好玩”!

我还可以列出更多实实在在发生在我们身边的虐童案件:

西安某幼儿园,为了提高出勤率,给逾百名没病的孩子长期吃抗生素!

山西某幼儿园,教师连扇幼5岁幼儿70多个耳光。

黑龙江某幼儿园,老师一天打两岁半孩子4次,有一次把孩子踢出半米远!

江苏兴化某幼儿园,7名幼儿被老师用熨斗烫伤。

……

当代教育备受父母重视的情况下,老师被赋予的权利其实非常大。老师这一职业在很大程度上拥有重塑一个孩子,抑或毁掉一个孩子的力量,却缺乏相应的监管。从这一点说,我们整个的社会都对这一症结,负有不可推卸的责任。

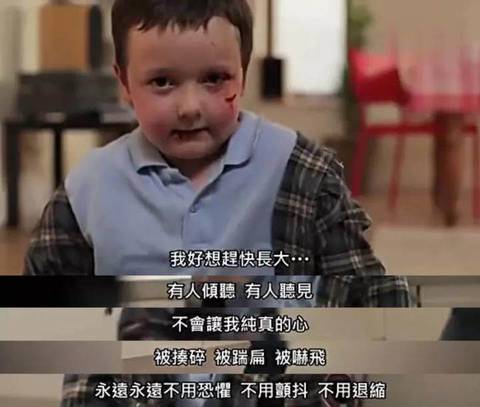

图片来源:反虐童广告《我想快点长大》

然而,除了讨论上述这些我们无力企及的话题,作为一位母亲,我更关心的是:受伤了的孩子到底该怎么办?不安的父母,在此时此刻,到底能为我们的孩子们做些什么?

第一,及时发现孩子的异常表现。

受伤的孩子一定会表达的。是的,哪怕是一个语言能力尚不完善的幼儿,他们依然会通过异常的言行进行“求助”!

日本关东地区枥木市发行的一本教师手册中,列举了需要注意的儿童被虐待的信号:

1.老师写板书时只要一举手,

孩子就下意识地抱住脑袋;

2.老师轻微警告,孩子就吓得一动不动;

3.孩子吃校餐的时候饥不择食;

4.孩子出现与性相关的言行和奇异行为;

5.说话像大人;

6.喜欢用暴力解决问题;

7.喜欢用奇异行为吸引他人注意;

8.反复出现逃课、迟到缺席、

小偷小摸、游荡等问题行为;

9.放学后不爱回家;

10.学习能力骤降、反应迟钝、虐待动物、忘事;

11.感情表现极端贫乏;

12.容易暴怒和突然陷入恐慌等。

当然了,以上也是仅供参考,除此之外,对父母而言需要补充的是,如果你发现孩子有以下情形也请额外留意:

孩子身上有不明伤痕。

孩子的状态跟平时不一样,

比如本来爱叽叽喳喳说个不停的,

最近突然变得沉默寡言。

孩子对于某个事/物的态度变得敏感甚至恐惧。

孩子近期莫名地爱闹情绪,甚至动不动就哭。

孩子频频做噩梦,

说奇怪的梦话,甚至在梦中尖叫。

上述表现,很可能意味着孩子在学校遇到了困难、伤害却不知道如何述说。

异常行为表现,就是被困至墙角的孩子,艰难地在表达。

他们要么独自承受着这些伤害,要么通过向外攻击的方式,试图转移内心的无助、恐惧和愤怒。

要做到及时发现孩子的异常,需要父母平日里就有定期和孩子沟通的习惯。

做父母的一定要为孩子建立一个民主的家庭氛围,跟孩子保持亲密且平等的关系,让孩子敢向父母吐露心声,也有能力去表达自己的遭遇和真实需要。

当然,你还需要掌握一些具体的询问和沟通技巧:

☆从学校接到孩子的第一句话

不要泛泛问“你今天过得怎么样?”、“你表现的乖吗”之类,这样模糊且封闭的问题,你只能得到孩子“乖”“不乖”之类的答案。

建议问:“老师今天带你玩了什么好玩的游戏吗?”“你最喜欢哪个小朋友呀?”“发生了什么特别的事情,要分享给妈妈听吗?”……这样你会听到更多、更详细的信息描述。

☆每天回家第一件事

不要只关注孩子的表现、功课或者考试成绩,而是关注孩子的感受,情绪状态,让孩子知道:我开心是能跟爸爸妈妈分享的,我难过也是有爸爸妈妈陪我分担的。

☆不要只关心孩子一个人的事

多闲聊些学校里发生的各种趣事,以及学校里各个孩子、各位老师。这样的沟通有助于父母客观把握孩子在学校里的真正状态。

第二,万一孩子受到伤害,父母怎么办?

万一发现并确认孩子的确受到伤害,我们该怎么办?

首先,请不要内疚与自责!

世上没有全能父母,孩子受伤害不是你的错,你和孩子都是受害者。

你需要采取相应的行动甚至法律手段去保护孩子,但更重要的是,你同时还需要试着去处理自己的焦虑不安和愤怒。

因为创伤心理学告诉我们,若总用特别负面的、焦虑的情绪去对待发生过的事情,反倒会把创伤更加活化。

在一段时间内,孩子的行为或者情绪上可能会有不正常的表现。那些都是创伤反应,我们要给孩子时间处理“伤口”。

在孩子难过的时候,哭闹的时候,故意攻击小猫小狗甚至身边亲人的时候,还有在他们做噩梦的时候,请耐心点,不加评判地陪伴孩子,并且告诉他:宝贝,不舒服的感受/噩梦会缠绕你一段时间,这可能是几个星期,甚至几个月……这是自然的,但可怕的场景不会永远跟着你。爸爸妈妈一直会陪着你度过这段日子。

需要提醒的是,一些父母可能无法接受发生在孩子身上的伤害,作为父母他们同样也需要外界的帮助和支持。如果可以,去跟信赖的亲人与朋友倾诉。等你情绪稳定下来,才能真正给孩子支持和帮助。必要时候,可求助心理咨询。

第三,伤害要怎样才能真正疗愈?

我们必须要接受:伤害的修复需要时间。有的父母为了保护孩子,也为了孩子早些从伤害中走出来,会不去跟孩子提发生过的伤害。

这样并不一定真能保护孩子,这种“绝口不提”反倒会增加孩子的恐惧感甚至羞耻感,让他们认定:整个事情都是糟糕的,无可更改的,我也是糟糕的,脆弱的,往事是无法被触碰的。

事实上,面对伤口最好的方式是什么?不是拼了命企图去克服它、打败它,不是焦虑地要修补它,不是掩耳盗铃地奢望着不提它、弱化它、赶走它,而是承认它,接受发生过的一切。

这个态度非常非常重要。无论是虐童事件的直接受害者,还是目击事件过程的孩子,父母们都请记得告诉孩子们:

1.这不是老师在惩罚孩子,而是在虐待和折磨孩子。

2.没有孩子该受到折磨,施虐者会受到法律制裁的。

3.这不是你的错,你只是无辜的孩子。

4.受伤害不是一切,决定不了你未来的路。

5.你是讨人喜欢的孩子,我爱你,会一直陪伴你。

第四,试着帮孩子重建安全感和自我效能感。

你还可以试着为孩子做下面这些事:

☆多陪孩子做角色扮演的游戏

在游戏中设置好人坏人的角色。由孩子爸爸扮演富有力量的角色,去守护孩子。通过这种游戏可以告诉孩子:无论发生什么,爸爸妈妈都会支持你、帮助你,保护你。

☆接纳孩子的所有负面情绪

当孩子难过的时候,哭泣的时候,向你求助的时候,记得站在他这一边,先去听到、看见他的恐惧、委屈、愤怒和所有的难过。这会给孩子归属感,并让他进一步确信,无论发生什么,总会有人在身后,守护着自己。

☆允许孩子发展自己的兴趣爱好

这样可以支持和鼓励孩子获得更多的成功体验,从而建立起自己的自信心。拥有自信的孩子会明白:自己是有能力的,是可以做点什么去改变外部世界的。这样当他们遇到糟糕的事情,会在第一时间采取措施,而不是任由事态恶化下去。

总之,你跟孩子的日常互动非常关键,亲子关系是所有外在关系的底子。不要在孩子受伤的时候、哭泣的时候还恨铁不成钢说:“你怎么不知道打回去!”“你就是太软弱了!”这是指责不是帮助。

有一些伤害的确是偶发的。但更多的反复发生在孩子身上的欺凌、虐待事件,的的确确跟父母的不听、不看、不作为有密切关系。

尽管这样那样的新闻,真切地发生在我们身边,但我仍然想对不安的父母说,事情并没有我们想象的那么糟糕。无论怎样,父母都不能乱了方寸,这样,当伤害发生,我们才能够成为孩子最后的庇护所。

图片来源:反虐童广告《我想快点长大》

作者:九月,资深早教从业者,自由撰稿人,国家二级心理咨询师,两个孩子的妈妈。

本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系处理。

对于虐童事件,你有哪些意见和看法呢?不妨在留言区里交流一下吧~

举报

举报