孩子减负,让双职工父母情何以堪

广州一位三年级学生的妈妈在网上发的一篇吐槽帖火了。

“现在的学校教育是在逼着其中一个家长辞职回家!”这位妈妈很无奈,在帖子里提到了两件事。一件是学校组织孩子们去海洋馆,回来之后让每人画一幅“海底世界”。她的女儿花了一整晚,没想到第二天放学回家却撅起了嘴:“你为什么不帮我?好多同学的作业就是爸爸妈妈给画的,都特别漂亮。”一问才知,这些同学的作业都被贴到了墙上,女儿的画却被还了回来。

第二件是本学期开学初,老师让每个同学交一份记录假期生活的“小报”。老师要求,把孩子假期活动做成PPT,分成几个系列。三年级的孩子无法完成,万般无奈,菜鸟妈妈做了3个PPT。第二天女儿告诉她,她做的PPT连同另外两个家长做的一起作为班级优秀寒假作业交到了学校。

听到这个消息,犹如五雷轰顶!两件事一对比,她感觉到问题的严重性——这已经不是学校布置的作业过繁过难,而是逼得家长深度介入甚至亲自操刀的问题。

帖子发出后引来许多共鸣。学生减负,这是让家长增负?课内转课外,让双职工父母情何以堪?

“减负令”一下,学生在校时间大大缩短,教师布置的作业量也少了,甚至低年级都不用考试了。大家额手称庆。但问题很快就来了,由于“教育资源均等化”并没有真正实现,优质教育资源仍然控制在少部分学校手里,规规矩矩实施“减负”的学生,根本进不了好的初高中学习。

减负,正在扮演阶层分流的帮凶。

一二年级不留家庭作业、三四年级每天作业总量不超过半小时,五六年级不超过一小时。“减负八条”中关于作业总量的控制让中小学生们放学回到家后有了更多的自由支配的时间。

可是,理想是美好的,现实是骨感的!学校放学早,放假多,我们家长下班晚,假期少,还是得去培训班!现在双职工父母朝九晚五的工作,如果没了培训班,难道我们都要辞职回家带孩子吗?

一位妈妈说:“现在一个学期补课费就要两万块,可是大家都补课我能不给自己孩子补吗?”还有家长说:“课堂都是基本知识点,高分还靠多做题,补课就是辅导加做题。”更有家长说:“付费教育,我们没有时间也没有能力,只能如此。”

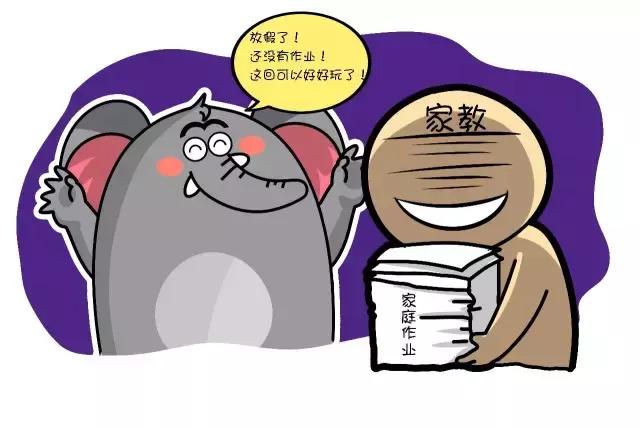

结果今天大家看到的场景是,学校仍在执行“减负令”,早早地放学,少少的作业;焦虑的我们却在利用放学后和周末时间,把孩子送到培训班继续学习或请家教,“弥补”减负带来的学业“损失”。

教育管理部门和学校一方,减负政策成效显著;家长和学生一方,为各种各样的补课花费大量金钱,忙得晕头转向。试问,这样的“减负”,意义何在?

教育的社会政治功能之一,是弥合社会阶层分化,但是在当前的“减负令”下,各个家庭各显神通。这场私下里的竞赛,城市是胜出者,因为城里有更多的教育培训机构和更多的优秀家教;有钱的家庭是胜出者,因为他们出得起更高的价位,可以进优质的机构补课,可以找到更优秀的教师。不客气地说,当前的“减负令”,正在加剧阶层分化。

减负不是万能灵药

从目前的政策力度看,行政力量已经用到最大,单纯依靠政策来有效减负并不现实。社会转型时期,一切都在快速地变化。贫富差距的增大,阶层固化的担忧,自身竞争能力的怀疑,安全感的缺失……家长们所有的焦虑最后都汇聚到了孩子的教育上,这并不奇怪,适度的负担也可以接受,但需要更加理性地看待学业负担与竞争压力。

在“凡事要趁早”的教育环境中,教育被异化成一种速度的比拼、时间的消耗。在这种非良性竞争的模式下,几乎不可能有孩子成为真正的赢家。对于这种教育怪现状,显然不能听之任之。

教育本身,或者说孩子成长本身,是需要遵循客观规律的,“春种、夏长、秋收、冬藏”,孩子小的时候创造学习条件、播种兴趣引导方法养成习惯,这是春种;不断的引导、修正,适时适量因地制宜的培养孩子,类似于灌溉施肥剪枝,这是夏长;然后静待花开,硕果累累,这是秋收;将所学所悟应用及回馈社会,这是冬藏。

如果我们能躬身反思,就会发现让孩子背负起重担的,不是教育体制,不是学校作业,甚至不是课外培训班,而是我们对孩子的期望和焦虑。如果不以名校为目标,哪来的什么负担?

孩子需要慢慢成长,不能揠苗助长,要耐心等待孩子长大,他们需要家长去尊重,不要自以为是地认为孩子参加的培训班越多越好。兴趣是最好的老师,不是说不能送孩子去培训班,但需要尊重孩子的意愿,孩子喜欢的可以送去学,而且培训班不能贪多。

家长要改变的主要就是一些不正确的教育价值观,形成这样的共识:尊重教育规律,遵守国家“减负”令,遏制补课、培训之风,真正为孩子提供适合的教育,尊重子女的健康情趣,为子女创造健康、轻松的成长环境,让孩子内心世界变得丰富而有追求,充满活力、朝气活泼、轻松愉快茁壮成长。

社会在发展,价值多元化的种子已经在萌芽,二十年后中国人也许还是喜欢攀比,然而比的也许不再是赚取财富的能力,而是活出精彩人生的能力,构建幸福家庭的能力。(来源于网络)

举报

举报