广告

说实话,我喜欢蜗牛式的旅行体验。

仔细数一下我家的旅行规划,比如每年尽可能保证两个长途旅行(7天左右的假期),这个长途旅行一般是大家庭旅行,一家老老小小都可以去放松和休息。当然,有时候周末会来一个短途旅行,四口之家去周边城市走走,这也在我们的旅行计划中。

长途旅行规划,基本比较轻松,一般只选1个主要城市。自从有了娃之后,旅游目的地的选择就会变得特别有倾向性,排行前三的体验场所一直都是:博物馆、大学(户外)和科技中心。

我之前也是穷游达人,独自一个人去过很多国家,现在如果要我形容每次和孩子们一起旅行的节奏,那就是如同蜗牛散步一样。

我不怕蜗牛走得慢,我可以陪着他一起去感受整个旅行的过程,让他也能够汲取足够的旅行体验。

这种旅行方式有一个很好听的名字,叫蜗牛式的旅行体验。

今天跟大家准备的是一个清单。如果你也想带孩子去一趟旅行,但是不知道如何更好地让孩子学会体验式的参与,不妨参考我的这份清单——分为2个要点3个方法。

这份清单,是我在研读哥伦比亚大学和牛津大学著名神经学家乔纳·莱勒想象力培养的相关著作时,无意间发现的一个宝藏。我综合了自己规划两个孩子旅行的经验,梳理了很多旅行方面的实操要点,边做边回忆边思考,真心觉得很受益,很想分享给大家。

孩子只要旅行多就代表能力强吗?不一定。去过多国旅行的孩子,一样可以缺乏生活经验,专注力开发不及格。

我之前就接触过这样子的一个孩子,从刚出生开始就陪着父母在世界各地旅行,环境的适应能力很强,孩子的个性也很随遇而安。

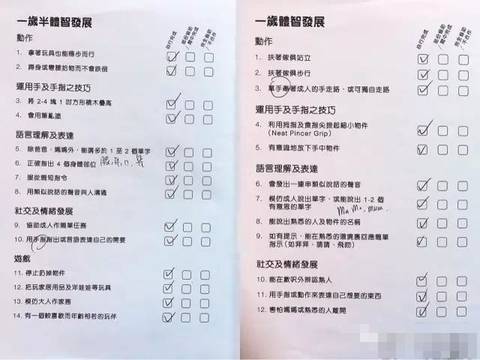

她和我家孩子同看的是一个儿科医生,但是我们在分别做认知评分的时候,却发现那孩子的专注力和游戏完成度的分数是不及格的。18个月孩子应该有的能力测评,却只得出了1岁的分数。

这是当时测评表的一部分,当然这份是我家哥哥的记录啦,当时比较明显的对比项目是动作、游戏和运用手指技巧

后来了解到原因,是孩子虽然一直在看全世界的风景,但是只停留在出入酒店,跟着父母去逛景点、走马观花的看客形式。孩子从来没有安静下来,认真把一件事情完成,这些生活经验的缺失,让孩子在生活的感知力上,在对于一项玩具、游戏的专注和坚韧度上,遗憾地也同步缺失了。

距离其实并不是旅行的关键指标。

旅行,并不仅仅只是换了某一个地方,在某一个地方住了一段时间,孩子也不会因为你带他出了国去了一个新地方,就能收获很好的生活和思维锻炼的机会。

真正的旅行的意义在于体验。我们需要体验不同的文化和生活,需要感受各种各样的人文细节,甚至是在旅行中劳神的细节,才是我们最终对孩子产生持久影响的关键因素。

时刻牢记这一点,可以帮助我们去思考我们的亲子旅行到底是否合格。

如果你只是去了一个地方,住了几天,但是你没有让孩子去体验当地的生活细节,没有让孩子参与到规划和设计、筹备的琐碎细节中,孩子也没有真正和当地的文化、居民相互接触,这样的旅行,其实是度假,并不是旅行。

而如果你可以做到这一点,不管你带孩子去什么地方,对于孩子来说,都是有意义的体验。

明确了旅行的意义和核心后,可以帮助我们放下焦虑。这里有一个我常用、可以帮助规划亲子旅行的方法,便是我特别喜欢的「旅行故事本」。

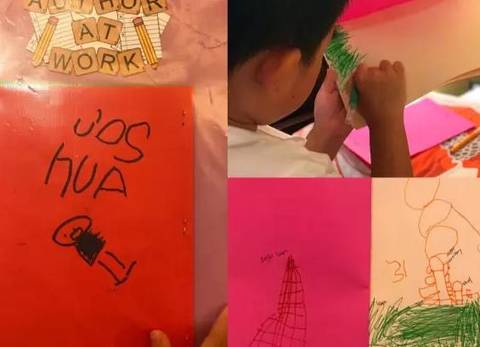

「旅行故事本」是把孩子在旅行期间的所见所闻,包括日记、地图、解说、趣闻都记录下来,在孩子还小的时候,非常适合亲子一起进行。它并不是简单地让孩子交一个小作文,要做成故事本,前提是需要旅行的考察和演绎。

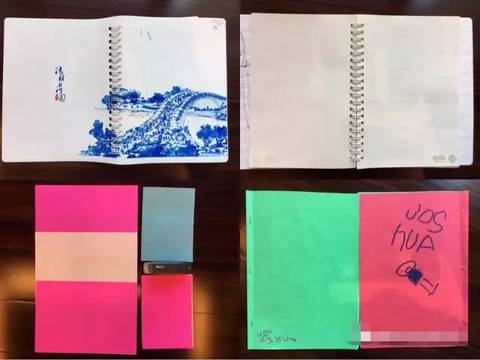

做旅行故事本的方式有两种,一种是可以准备一本空白的笔记本(我家那本是旅途中即兴买的,孩子自己挑选的纪念本),或者是选好卡纸,对折并装订起来,这也是一种非常简单、但是主题很鲜明的故事本的方式(我家孩子会在卡纸颜色上自己搭配,熟练的话其实装订都可以让孩子自己来),我家是两种模式交叉着用。

「旅行故事本」的方式很契合我的教育理念,它体现的是体验式学习的教育方式,把每次的旅行都当成孩子学习的机会。

具体在每次旅行的时候,这个故事本又可以怎么做呢?

方法1

不要丢落旅行中的记录和凭证

我们经常把旅行中的很多小凭证都丢掉,但那些恰恰是我们和这个城市打交道的线索,试着在自己的空白故事本里把这些凭证粘贴进去,让孩子按照他的记忆逻辑去组织这些小物品。同时问问孩子,「我们拿这个去做什么好呢?」帮助孩子重塑旅行中的故事。

其实带孩子旅行过的家人都明白,不管你的旅行计划多周全,孩子可能就会自然而然在一个小地方逗留下来,然后玩到停不下来。

别忘了旅行中的意外小惊喜就是你们最好的痕迹,比如路上的树叶、有特色的纪念品或者是简单的小书签,让孩子去找一找他想要的小礼物。

比如我家弟弟一岁多去台湾的时候,就捡回来一些海边的贝壳、沙子、小石头,这些都可以做成孩子记忆的小法宝,留存起来。

方法2

用提问的方式引爆孩子的好奇心

每去一个地方,记得在自己的故事本里和孩子一起思考几个相关的问题,给孩子的旅行埋下伏笔,然后在旅途中我们可以和孩子一起去找答案。

比如我记得和孩子去参观英国自然博物馆,出发前,我就在故事本里和孩子确认下三个问题:「什么是恐龙」、「恐龙有什么颜色的」、「恐龙为什么不见了」。

这三个问题是哥哥提出来的,想了解的。我们把它记录在本子上。在参观的过程中,孩子自然就是带着一个好奇探索的心,去仔细寻找他想要的答案。

别忘了在旅行结束后,还要问问孩子:「你还想知道什么?」

孩子对旅途的记忆不一定完全「现实」。比如在旅行结束后,我问孩子你还记得什么,孩子的记忆是半现实半虚构的。比如哥哥Joshua在谈旅行的经历时,和我们分享了一个故事:在埃菲尔铁塔下的绿草地上,看到警察先生去抓小偷,因为小偷想要用大炮射埃菲尔铁塔。这个最好的记录方式,就是给孩子时间,让他一边描述,一边画下来。

孩子的好奇心一直都会带着我们去寻找更多答案,我们可以无限地将这个故事本演变为孩子希望解决的「好奇心本本」。

对于低幼的孩子又如何引导呢?

最好的办法是在参观之前,给孩子读一下相应的绘本,让孩子了解到这个主题/城市和我之间的关系。比如我家弟弟知道我们要去英国,那是小猪佩奇的家,在旅行过程中,孩子就会一直在找关联,「小猪佩奇说的双层巴士原来长这个样子哦!」。

用孩子熟悉的载体,去引导孩子找关联,是孩子认知发展很好的敲门砖。

方法3

让孩子去制定旅途的路线

在很多时候,旅途中的车站也是孩子可以学习的好地方。当然,在这里要去掉那些混乱和不安全的车站地点,比如春节等人流非常拥堵的地方。

我们可以教孩子如何去辨识路线图和基本的交通指示,让孩子去带领我们找寻目的地,这些都是很好地让孩子重新梳理自己社会角色的好玩法。

我记得之前买过一套桌游是专门玩交通指示图的,其实从这些游戏中学到的知识跟生活也是密切相关的。你会发现孩子特别喜欢参与行程规划,喜欢和交通状况密切相关的APP,比如「地图」和「天气」。这些都能很好地让孩子掌握很有帮助的实时状况。

其实这部分在生活中也是可以运用的,比如在孩子坐车的时候,让孩子去了解更多的交通指示灯,孩子也可以很好地学习社会规则哦。

我记得有一次在英国,在看到很多英国人都直接穿越红灯的时候,孩子们还是倔强地拉着我一起等红灯,一脸「说好了不能闯红灯」的秩序感。

其实也可以反过来教育我们这些大人,因为我家弟弟的下一个问题就是:「妈妈,为什么大家都不等红灯?」,当时觉得这个问题真的好难回答啊,但换个角度想,孩子能提出这个问题,正是因为孩子已经意识到了社会规则和指引。

一个人生活的广度往往也可以影响到他的优秀程度。在莱勒的观点里,旅行也是很好地培养局外人思维的场所,在旅途中拓展我们生活广度的起点,让我们放下熟悉的一切,去探索和认识未知的世界。

随遇而安的旅途,对于孩子来说永远都不是毫无作用的浪费时间,我们年轻时候的那种穷游,那种觉得每分每秒都不能浪费的旅游心态,已经不再合适我们的孩子了。

慢下来,就像牵着一只蜗牛去散步,让孩子可以顶着他那个大大的认知房子,在旅途中感知和记录,是一件很美好的事情。重新看回旅行的初心和真谛,也可以提醒我们调整自己的关爱方式,从把孩子当成行李箱的旅行过程,变成让孩子真正参与进去,开始留下自己的记录和日记的转变。

「旅行故事本」也许是你很好的启发和灵感来源。

所谓父母之爱,不也是一步一步从主导者,变成辅助者,最后一起共同成长的吗?

【END】作者萌芽,萌芽研究所BUD创始人,「小芽启萌•优陪计划」的开发者。「小芽启萌•优陪计划」是基于儿童心理学和发展心理学,以0-6岁孩子潜能发展、亲子优质陪伴为核心的父母学习体系。

举报

举报

更多>>

更多>>