反馈式喂养,用自控原理解决喂养难题

忌口了还积食,到底啥能吃啥不能吃?反馈试喂养,是羊爸爸经常提到的一个名词,好像可以解决一个世界性难题:

娃儿到底吃点什么好?

那什么是反馈式喂养呢?,来来来,举例说明:

你觉得“吃香蕉对孩子好,应该吃点香蕉”。于是,你可以:

1. 没关系,给他吃一点,别多,一点就好了。

2. 做好记录,什么时间吃了多少香蕉,然后记录他每天的“大便,睡眠,舌苔,口气,食欲,手脚温度等”。

3. 如果“大便,睡眠,舌苔,口气,食欲,手脚温度”这些指标证明孩子更好了,更健康了,那么这个量的香蕉就是比较适合孩子的。

4. 如果不是,你就需要思考:继续吃吗?吃少一些?换个时间吃?

5. 继续记录“大便,睡眠,舌苔,口气,食欲等”,

变差了?那就减量或者停止;变的更好了?就慢慢再添加一点。

如此反复循环。是不是很简单?

这个方法看起了简单,背后的道理可深了呢,可以在控制理论上找到理论依据的,来点理论性强的文字换换口味:

控制论Cybernetics是研究动物(包括人类)和机器内部的控制与通信的一般规律的学科,着重于研究过程中的数学关系。

懵圈了吧?这跟我们说的反馈式喂养有一毛钱关系吗?

有!

“控制”的定义:为了“改善”某个或某些受控对象的功能或发展,需要获得并使用信息,以这种信息为基础而选出的、于该对象上的作用,就叫作控制。

比如我们给孩子吃一根香蕉,我们肯定不是为了让孩子吃香蕉而吃香蕉,而是为了一定的目的,比如:

1. 或者是想让孩子解馋

2. 或者为了给邻居看:我多爱我孩子,买香蕉给他吃

3. 或者我是卖香蕉的,卖不完了处理存货……

当然,我们做父母的,大多数人的目的是:为了孩子吃了香蕉更加的“健康”。更健康就是我们“改善”的目的。为了达到这个“改善”目的,我们需要做一些“控制动作”,简单来讲,就是给孩子:

1. 吃不吃?

2. 什么时候吃?

3. 吃多少?

控制的基础是信息,一切信息传递都是为了控制,进而任何控制又都有赖于信息反馈来实现。

说人话就是:

我来决定孩子吃不吃香蕉,什么时候吃,吃多少这个“控制动作”,需要有赖于信息的反馈。什么样的信息呢?第一个跑到我们脑海的那个词一定是:

屎!

对吗?对,但不全对

中医讲的是整体观,我们治疗需要综合所有其他的证据,来证明“我给他吃香蕉,他会更健康”这个结论。所搜集的证据除了大便的颜色、质地、气味、形状、频次等,还需要重点收集的信息包括:

1. 睡眠的情况,吃了之后,睡眠是不是变差了

2. 舌苔的情况,吃了以后,舌苔是不是变厚了

3. 口气的情况,吃了以后,是不是口气更臭了

4. 食欲的变化,吃了以后,是不是不愿意吃饭了

5. 手脚的温度,吃了以后,是不是手脚变冷或者异常变热了

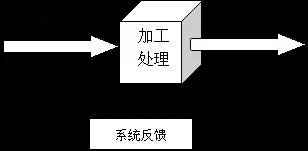

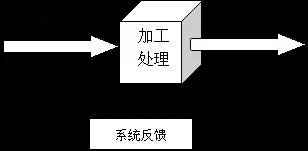

拿这个系统反馈的图做例子:

输入,就是我们每天喂给孩子吃的各种奇奇怪怪的东西。输出,就是我们搜集的各种信息(见上面列举)反馈,就是我们通过这些信息,来决定是不是改变“输入”,让这个“加工处理”的过程更流畅,更“健康”。

有人问:这不是拿自己孩子做实验吗?这怎么可以!

呃,我抱歉的通知你,为了寻找到每个孩子最合适的食物,确实需要实验.…..

你的孩子跟“邻居家的孩子”绝对不一样,所以,适合一个孩子的,未必适合你的孩子;适合你孩子的,别的孩子不一定受得了……让一个肉食性动物整天吃草,也容易消化不良,脾胃虚弱…..

好了,赶紧操练起来,拿个本本出来记录孩子的吃喝拉撒睡汗舌吧….

举报

举报